風呂を味方にホメオスタシスを取り戻して

難治性疾患・難治性着床障害 に勝つ!

«難治性疾患の治療にはホメオスタシスを取り戻すことが重要»

からだの内部環境を一定の状態に保ちつづけようとする反応にホメオスタシスという生物用語があり日本語では恒常性といいます。

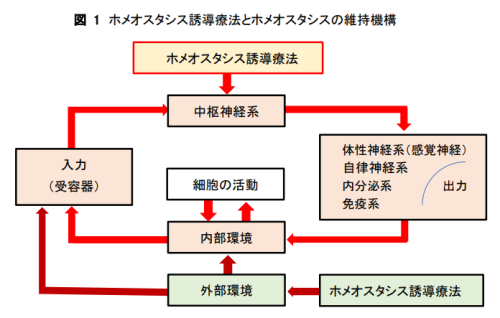

限界があるが外気温が高くなっても低くなっても体温は一定(37℃)に保とうとする調整機構がからだに備わっています。自律神経、ホルモン、免疫系などにおける調節系がホメオスタシスの代表例としてとりあげられています。(図 1)

それ以外に機構・機能として身体には数多くの感覚性あるいは求心性情報によって成り立つフィールドバック調節系が存在します。

からだは様々なストレス(アルコール・酸・添加物・過激な運動・炎症性刺激・ウイルスや細菌・物理的や化学的損傷・医薬品・電磁波という紫外線や赤外線など)によってダメージを受け、からだは可能な限り修復に努めますが、許容を超えると目に見える形で現れ症状として自覚する様になります。

ストレス➡ ホメオスタシス健全 ➡ 罹患を抑制

ストレス➡ ホメオスタシス乱れ ➡ 罹患に発展

病気の状態とは健常なホメオスタシスのバランスが崩れている状態といえるのかもしれません。そして、治療とはその崩れた平衡状態をもとに戻す手法といえます。

ホメオシタシス誘導➡対症療法➡生体制御システムを介して治療アップ➡解寛・完治へ

ホメオスタシスのメカニズムの根底になっているのは体温を司る熱エネルギーであり視床下部体温調節中枢による体温を一定レベルに保とうとする機構の体温セットポイントです。

機構例として、ウイルスや細菌などの毒物(ストレス)が体内に侵入すると体温セットポイントを正セットポイントより高いレベルの発熱セットポイントに上げて免疫機構の活性化を促します。

日常にみられる風邪ひきなどでの発熱がその例です。

体温38℃~40℃において、好中球、リンパ球の増加や活性化が起こります。温熱はもともと生体に備わっている反応として、正の免疫反応を強め、負の免疫反応を弱める副作用の少ない理にかなった自身に備わった自助治療であります。

温熱療法で広く知られている学術報告によると、発熱程度(38℃~40℃)の温熱処置でNK細胞のがん細胞への傷害活性の上昇がみられることが分かっています。マウスモデルでありますが加温24時間後には、血中の好中球数は加温前の2倍に増加しており、36時間後には約4倍に増加するといわれています。

これらの増加は一過性で42時間後には加温前の状態に戻るとされています。

ホメオスタシスのバランスが崩れている状態とみられる原因不明疾患にとってホメオスタシスを取り戻すことは健康への架け橋になることから風呂を味方にしたホメオスタシス誘導は力強い健康アップになると確信します。

「バスホメオスタシス誘導療法の期待する加温作用」

下記の加温作用は人が持ち備えている自然治癒であり自然治癒力を正常に戻したり高めたりすることで疾患の改善に働きます。(本会調べ)

●HSPプレコンディショニング理論の誘導(ストレス応答を応用した HSPを主役とした 様々な病態・障害から臓器を保護する治療手段)

●ホメオスタシス(生体恒常性)3 大システム(自律神経系、内分泌系、免疫系)の賦活化または安定化

●一酸化窒素合成酵素(eNOS)発現による一酸化窒素(NO)産生、NOによる血管の拡張、NOによる血管新生の関与(›››血管若返りに関与)

●温度域によるがベータ・エンドルフィン(脳内麻薬:快適物質)の増加による鎮痛作用

●痛み物質のブラジキニン(痛み物質中最強)やプロスタグランジン(痛みの反応性を強める物質)や、乳酸などを血行促進による流失除去

●副腎皮質ホルモン分泌を刺激して抗炎症、抗アレルギー作用の働き

●温熱刺激が髄鞘変性を促進することで末梢神経の再生を促進する可能性が示唆

●ヒートショックプロテイン(HSP)誘導で変性タンパク質を修復や排除

●血流量増加と血中酸素分圧の上昇でミトコンドリアの働きを向上(若返りに関与)

●軟部コラーゲン線維の柔軟可作用

●痛み受容器への干渉や痙攣抑制で痛みを緩和(›››慢性痛に有効)

●微温を視床下部に伝え副交感神経優位にして消化器の働き良好で食欲不振を改善

●自律神経の乱れや筋肉不足での足冷えを自律神経調節と細胞代謝の亢進で改善

●精神的ストレスのうつ病に対してHSPの抗ストレス作用(温熱ストレで発現メカニズムの違うHSPの増加)で改善

●全身の血管抵抗を下げて 1 回の心拍出量を増加(一部の心不全に有効)

●脳性ナトリウム利尿ペプチドや心房性利尿ペプチドのレベルを低下させ、夜間頻尿の改 善

●HSP70 誘導でタンパク質フォールディング維持して細胞の修復保護

●ミトコンドリアに局在するHSP60 でミトコンドリアへのタンパク質の輸送

●γ(ガンマ)神経系の活動抑制や視床下部-γ 経路からの抑制、2つの機序での筋緊張の減弱

●C線維閾値(しーせんいいきち)の上昇による強い痛みの和らぎ

●NK細胞やTリンパ球数の増加や活性の増強

●マクロファージは38℃~39℃なると異物貪食の増強

●一部の抗がん剤との併用は薬剤の効果を増強させる働き

●温熱による癌抑制遺伝子p53の活性化、p53はアポトーシスの誘導、DNA 修復、細胞周期調節などの細胞応答におけるキータンパク質

●経伝導物質のセロトニンを分泌して、脳で感じる痛みの軽減、不眠症やうつ病の改善

●著神しい発汗作用での皮膚清浄と皮膚バリア向上(保湿・熱放出・抗菌)による痒みの低下